饮食法争论|健脑、降血压、减肥、防病……这些饮食法为何优秀?

有没有发现这十数年间,全球专家们推荐的饮食法总是那几个?得舒饮食连续10年获得全球最佳饮食法第一名,与它排名不相伯仲的是地中海饮食。也许关注营养知识的你早就看腻它们了。

但你想过它们被青睐的原因是什么吗?

US News健康饮食法评选中名列前茅的选手,各个都有「独门秘笈」。比如对大脑健康有益的MIND饮食、能控制高血压的得舒饮食,听起来是不是太神奇了?

下面让我们来看看,这些神奇饮食法的优秀和不足之处。看的过程中别忘了思考:这种饮食法,我能用上吗?

01 健脑饮食法——「预防痴呆」

说起饮食功能,许多人都期望于良好的饮食能起到保护心脑血管、预防癌症等作用。但还有一大致命杀手被忽略了——我国死亡和致残的首位病因不是心脏病或癌症,而是脑卒中(俗称“中风”)[1]。

脑血管病的死亡率相当高,每21秒就有1人死于脑血管病,每年新发脑血管病患者高达200多万,复发率也相当可怕——10年随访复发率超过50%[1]。

可以说,保护脑健康,是维系生命质量的头等大事。

有鉴于此,MIND(健脑)饮食法成为近年许多人关心的饮食方案,它主要强调健脑的功效,还有助于防止阿尔茨海默症。

研究证明,对于严格遵循这种饮食方案的参与者来说,患老年痴呆症的风险降低了53%;而对于只是一定程度参照这种饮食方案的参与者来说,这种风险也降低了35%。就算不严格执行,照着吃也有效哦!这不比天天吃核桃「补脑」强吗?

※评选来自US News Health

饮食法特点:

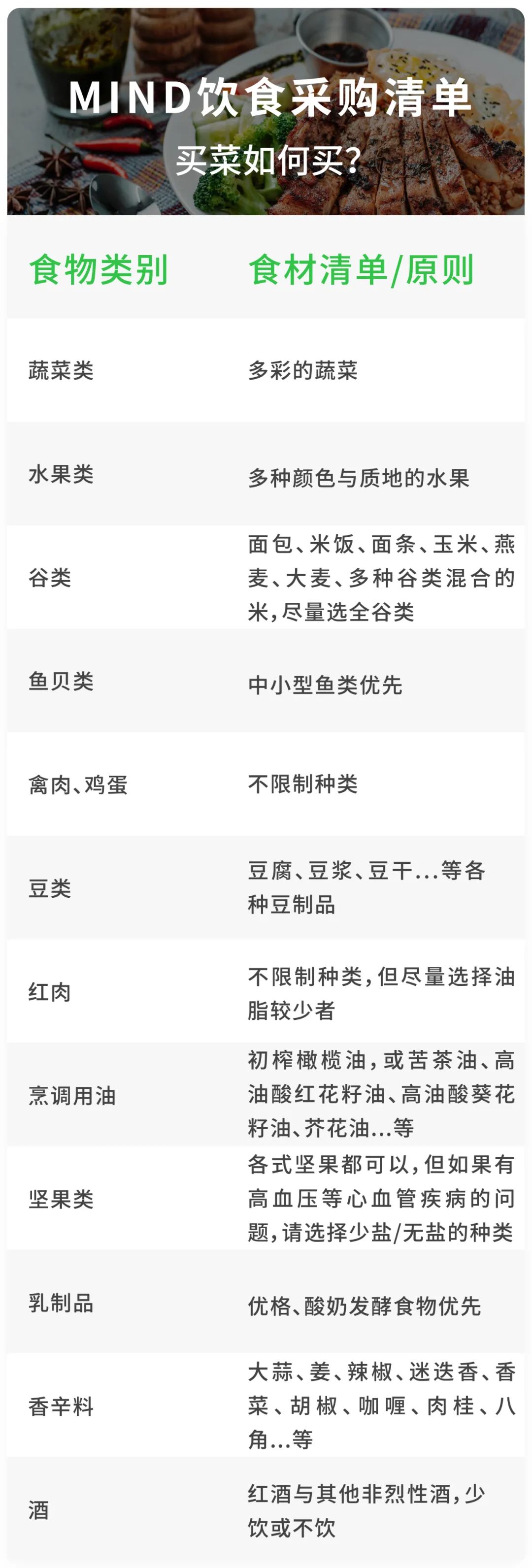

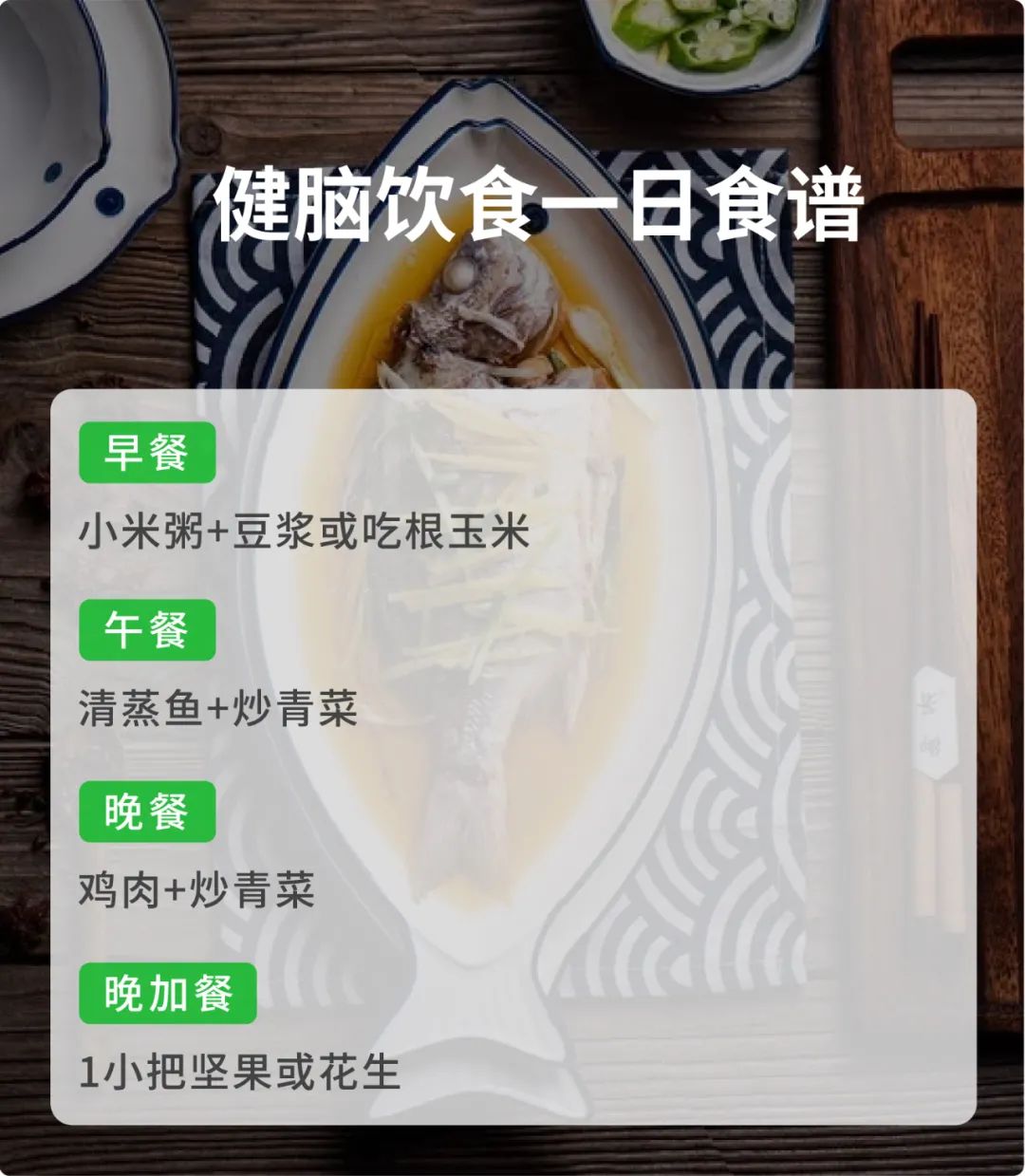

MIND饮食强调要多吃10种健脑食物,包括绿叶蔬菜和其它蔬菜、坚果、豆类、全谷类、鱼、家禽、蓝莓和草莓、橄榄油和葡萄酒。这些食物含有抗氧化物质、维生素 E 和 Omega-3 脂肪酸,这些物质均与缓解氧化应激和炎症有关,因此可能对脑部健康有益[2][3]。

该饮食还要求限制5种食物,包括红肉、黄油、奶油和奶酪、糕点和糖果、油炸食品。

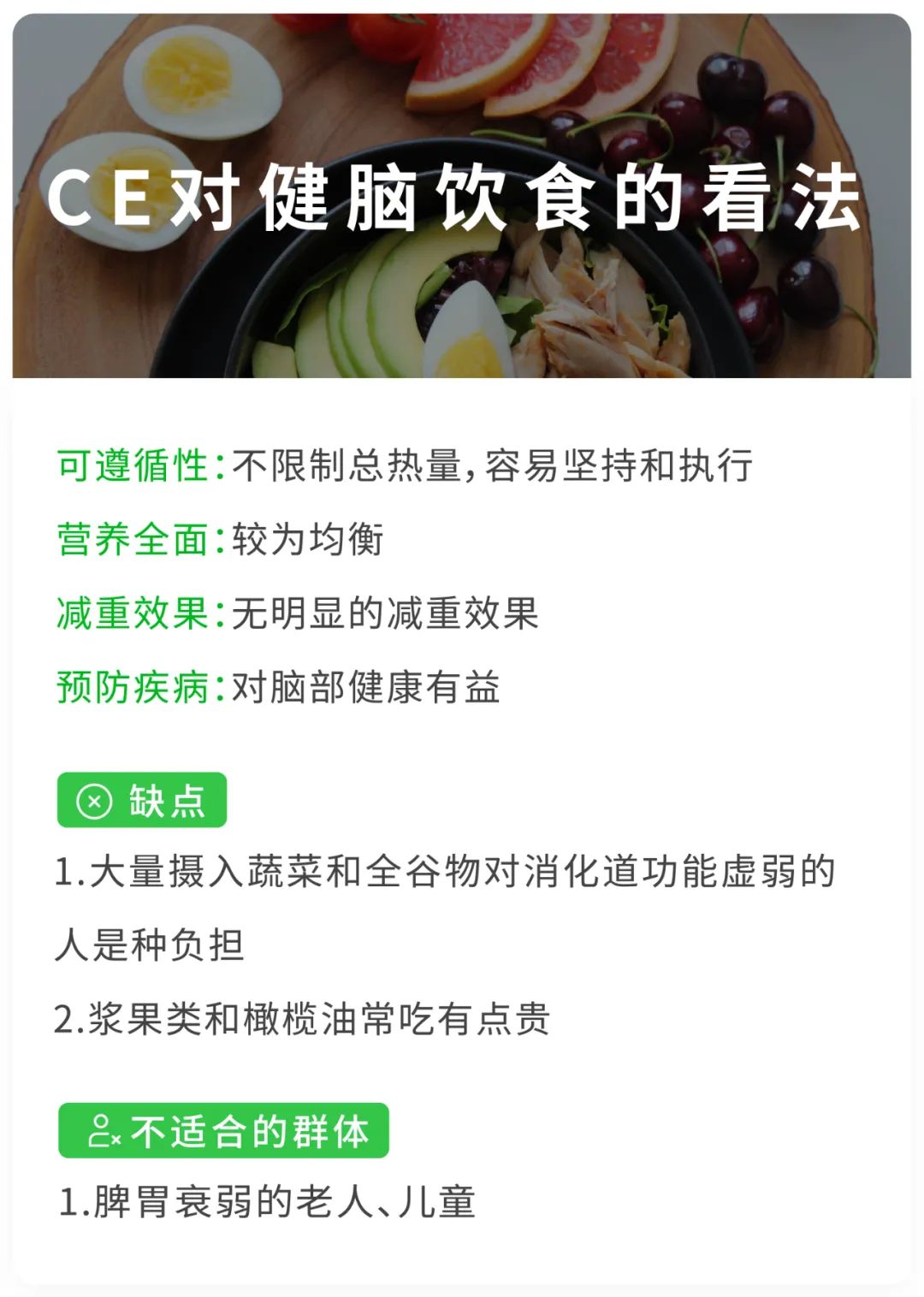

02 地中海饮食法——「长寿经典」

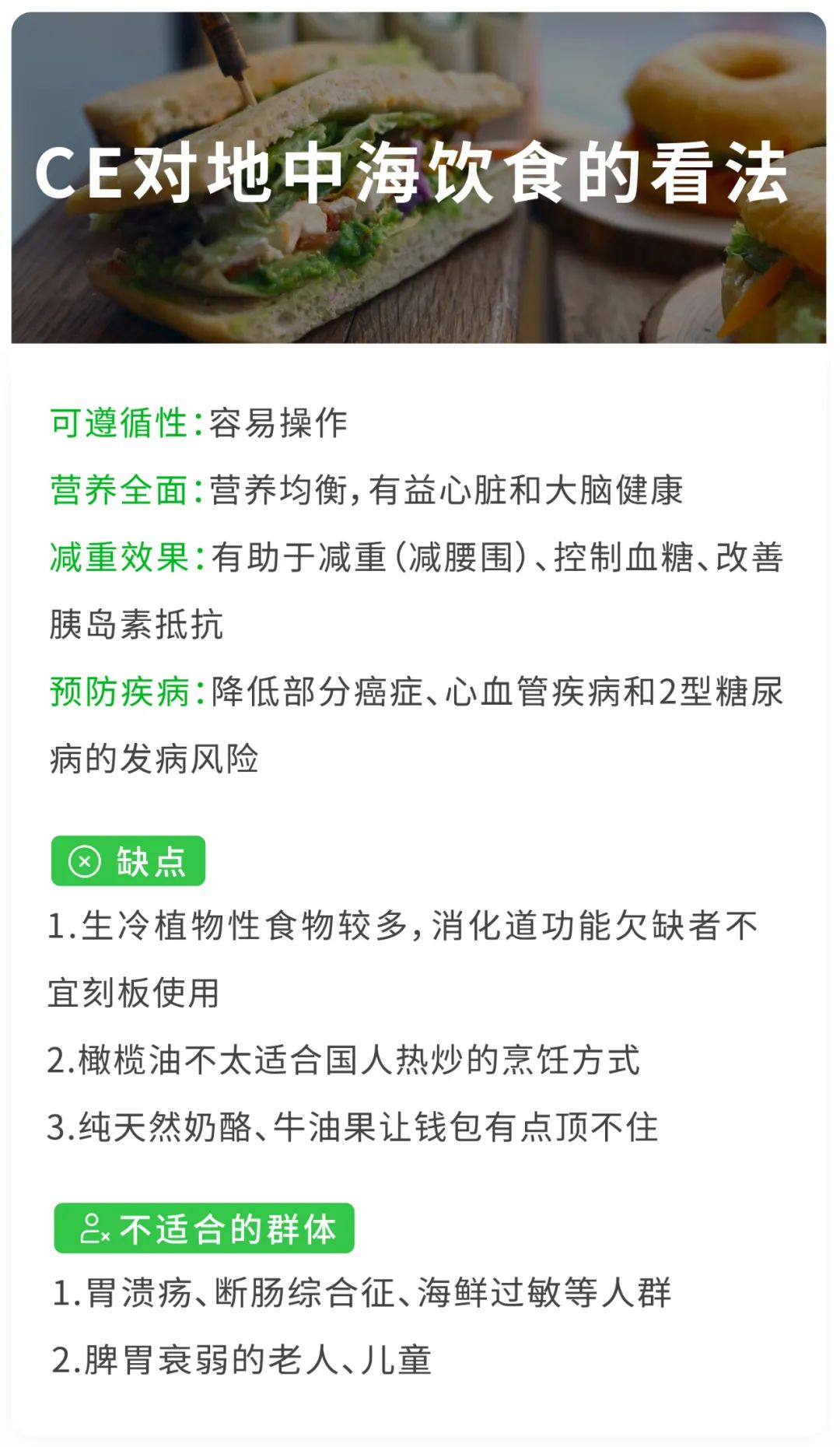

多年来,地中海饮食都是美国营养师们大力推荐饮食法的C位,因它并没有将任何一类食物排除在外,营养均衡全面。

事实上“地中海饮食”并不存在。因为细究起来,希腊人的饮食与意大利人不同,意大利人的饮食又与法国人和西班牙人不同。但这些地中海沿岸国家有许多相同的饮食原则,地中海饮食正是基于这些原则总结而成的。

国内越来越流行的橄榄油、牛油果、三文鱼、巴旦木都是地中海饮食中的经典食材噢。

※评选来自US News Health

饮食法特点:

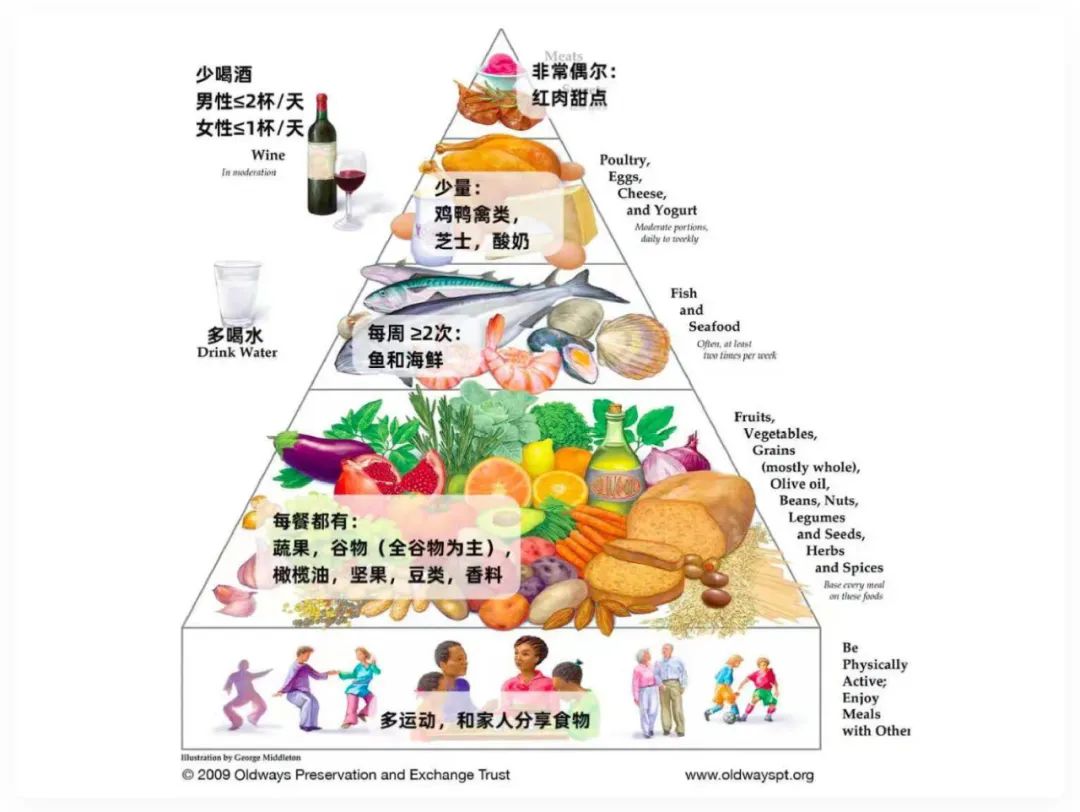

● 每餐都有全谷物、蔬菜水果、豆类、坚果、橄榄油和香料;

● 一周吃至少2次鱼类和海鲜;

● 每日适量吃奶制品,每周吃一点禽蛋类食物;

● 红肉和甜点尽量少吃,拒绝甜饮料;

● 可以喝红酒, 男性一天2杯、女性一天1杯。

如何实践:

地中海饮食与国人的饮食习惯有一定差异,较难完全复制(而且食品价格相对昂贵),但有优化方式。

比如橄榄油(特级初榨)适合凉拌不适合高温烹饪,可以尝试将橄榄油和香油、亚麻籽油等混搭使用,增加风味和营养;不习惯生吃蔬菜,可以缩短焯水时间,减少营养损失,或者做成中式风味的凉拌菜;每周能吃上一两次海产类(尤其是深海鱼)能获得优质的Omega-3多不饱和脂肪酸,同样很有意义。可以将食谱里的全麦面包、燕麦部分增加国人更适合的谷薯类,如红薯土豆、糙米来增加丰富度。

03 得舒饮食法——「控制高血压」

得舒饮食为控制高血压而研发,是一种已被印证有效的降压饮食。它强调低油低钠、高钾高镁、丰富的膳食纤维和不饱和脂肪酸,所以还可以用来当做调控慢性病的健康饮食。

实验表明DASH饮食能有效降低抗胰岛素性和减少糖尿病发,最快14天就可以起到降血压作用,堪称是食补中的「速效降压药」。对于国人来说,它跟中餐很相似,因此容易执行。虽然要限制大家喜爱的重口味(如含有过量脂肪、糖和盐的食物)可能很困难,但 DASH 不会限制整个食物类别,从而增加长期坚持的机会。

※评选来自US News Health

饮食法特点:

● 日常饮食以水果、蔬菜、全谷物等天然食物为主;

● 不吃高脂高热量的甜食和红肉;

● 建议吃鱼类、瘦肉和低脂乳品;

● 控制盐量摄入每日6g以下。

如何实践:

● 用水果和低卡食物代替零食和甜点;

● 吃新鲜的鱼和瘦肉以替代红肉、肥肉;

● 学会减少烹饪油和盐的用量;

● 学会看食品标签上的热量、脂肪、盐量,避免超标。

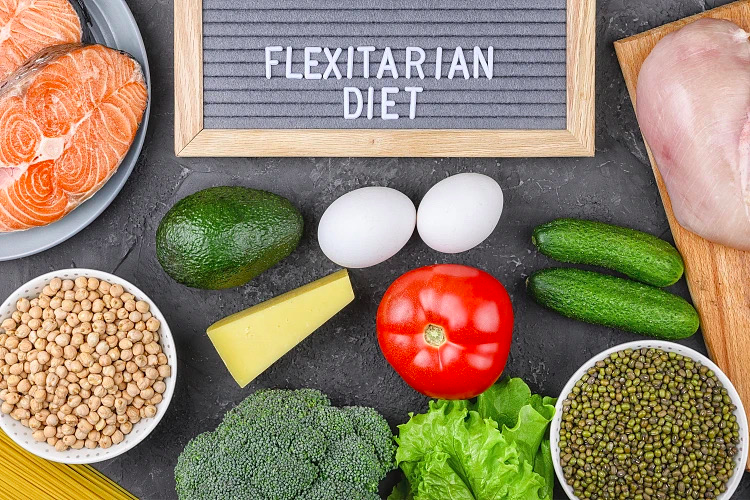

04 弹性素食法——「间歇性吃素」

弹性素食在坚持以新鲜天然植物性食品为主的前提下,允许适当吃动物性食品,以鱼类水产为主,每周可以吃不超过三次的瘦肉。

跟纯素食、蛋奶素食不同,所谓弹性嘛,就是不要那么严格,灵活执行。间断性吃素,可以吃一点点点点……肉(真的是一丁点)。因为纯素食人群普遍易出现缺乏能量、蛋白质、n-3多不饱和脂肪酸、维生素 B12、钙、铁等营养素的情况,所以弹性素食可以弥补纯素食的营养缺陷,少量的动物性食物可以增加蛋白质供应,减少贫血的风险,并更好地维持肌肉。

但是弹性素食目前没有统一的定义,总的来说,弹性素食是指摄入“适量”的动物食品,但这“适量”却没有明确的定义。

※评选来自US News Health

我国居民的传统膳食以植物性食物为主,所以弹性素食十分接近国人的饮食习惯,价格平民,也容易执行和坚持。建议素食日用一周为单位执行,每周保证一半时间吃素食,要注意补充大豆、豆制品和蛋奶。

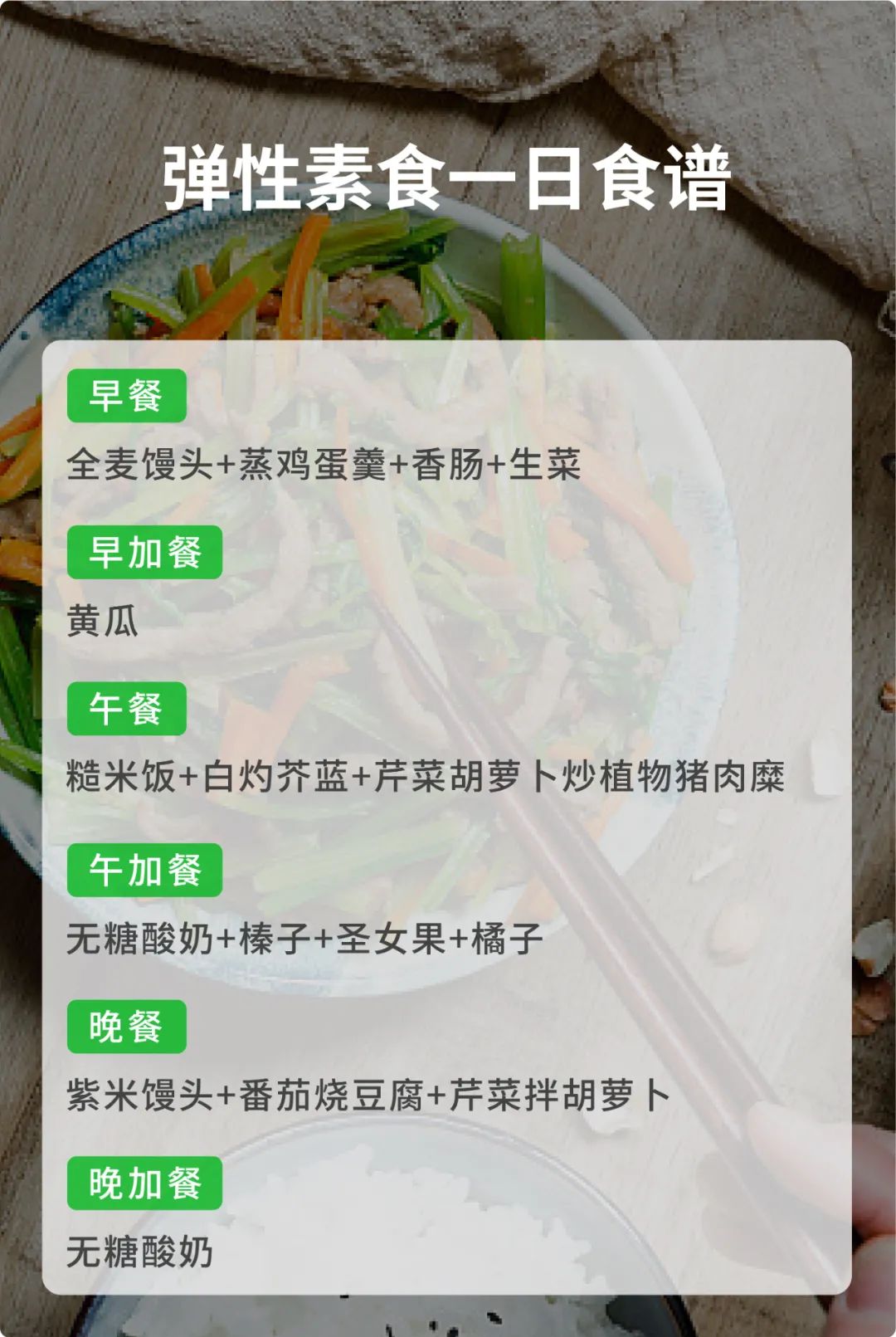

饮食法特点:

● 每周7天需有3-4天吃素;

● 每顿正餐至少有5种植物性食物,包括蔬菜、杂粮、杂豆、大豆及豆制品;

● 素食日可以摄入蛋奶制品;

● 素食日用植物蛋白(大豆、坚果、豆制品)替代动物蛋白;

● 需要配合运动,每周5天进行30min中等强度运动或三天进行20min高强度运动。

研究表明,与吃肉的同龄人相比,素食者往往摄入更少的卡路里,体重更轻,体重指数(衡量身体脂肪的指标)也更低。如果你适应了这种植物性饮食——多吃水果、蔬菜和全谷物——你会感觉到饱腹感的同时,摄入更少的卡路里。有了热量缺口加上体力活动,减掉体重变得更为可行。

如何实践:

● 循序渐进,从每天一顿全素进化到全日素食再到“一周两肉”,让身体慢慢适应;

● 多用烤制、水煮和蒸等手法烹饪;

● 用植物油(葵花籽油、菜籽油、大豆油、玉米油等)作为烹饪油且交替使用;

● 不吃油炸食品、甜食。

05 总的观点

采用一种饮食法并不意味着你在一夜之间做出巨大的改变,巨大的改变带来的后坐力更大,回弹得更快。相反,你应该首先进行最易于管理的小改变,把饮食看作一种策略,一种高效的工具。

普通人一天要做3次吃的选择,一年就是1095次。在饮食这件事上的微小改变,可以积累惊人的效果。与其尝试一种全新的饮食法,不妨先思考目前的膳食结构是否有可以改善的地方。通过微小调整,无痛过渡到一种更健康全面、适合自己的饮食法,创造出有自我风格的“家常菜”。

另外,人们是以家庭为单位生活,饮食在增强家庭凝聚力方面意义非凡。好的饮食方式应该适合每一位家庭成员,无论老幼,一起共享。

不鼓励简单站队,更不鼓励盲从跟随。当我们越来越了解营养知识,探索人体活力的来源,就更加感慨于生命的奇妙与美好。人体是灵魂的殿堂,它值得我们用心好好照顾。

- 参考文献 -

[1] Mortality,morbidity,and risk factors in China and its province,1990-2017:a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017

[2] Nat Rev Neurosci. 2008 Jul; 9(7): 568–578.

[3] Adv Nutr.2016 Sep 15;7(5):905-16.