张学婷老师专访丨中医眼中的慢病健康管理

本年度的《慢病(代谢性疾病)知识与健康管理》主题加餐课(以下简称慢病系列课),既以专业视角助力营养师提供针对性服务,也倡导以多元态度认识与理解慢病,从而帮助同学们对代谢性疾病的早期识别、预防策略和生活方式的调整方法有更深入的学习和理解。(点此查看更多主题加餐课介绍)

过往,我们在社群中听到了不少同学对于中医的涉猎与学习需求,大家的呼声我们听见了!

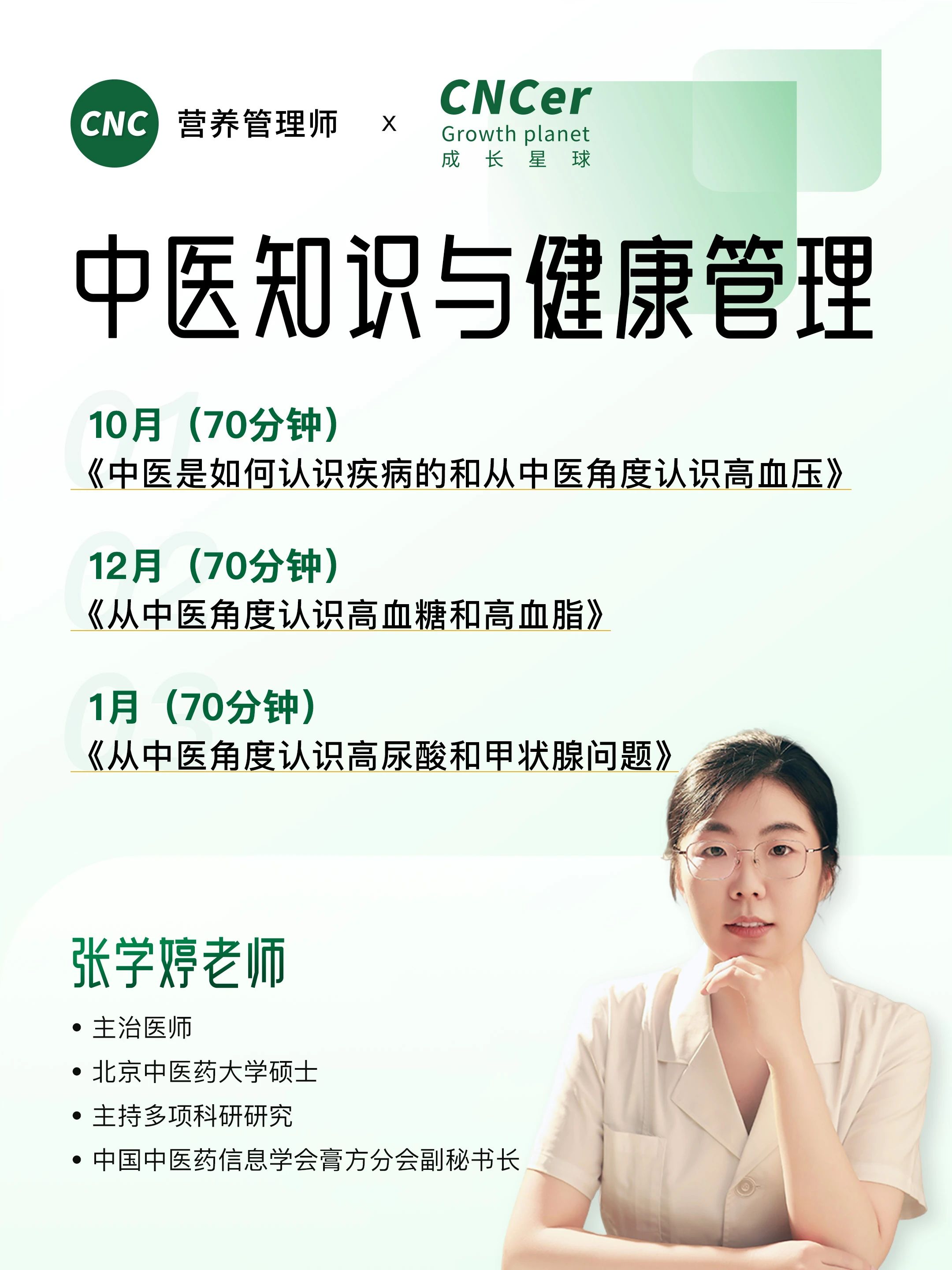

从金秋十月开始,慢病系列课将加入全新「中医知识与健康管理」的阶段主题,我们计划用3节课程,带同学们从中医视角理解常见代谢性疾病的相关知识与健康管理。

关于中医的各类讨论多年来不绝于耳,众多讨论所聚焦的核心议题在于“中医是否科学”。本期,我们便邀请到拥有当代严格学术训练经历、身为北京中医药大学针灸推拿学硕士、出身于中医世家的中医主治医师、本阶段课程的主讲老师——张学婷老师,来在课前跟大家分享她在中医视角下的独到观点。

Q:张老师您好,可以跟我们聊聊您的中医学习与实践之旅吗?

因为家传的原因,我父亲是中医,他最初在部队里学习中医,回来后就自己开了门诊。我从生下来基本就在药格子与针灸针中间穿梭,小时候有可能别人背的是儿歌,但我三、四岁时已经在背汤头、练习针灸了。中医对我来说与其说是一种选择,不如说是自然而然形成的兴趣。

我本科的专业是中医学,到了研究生想侧重一下外治法,然后就在北京中医药大学读了针灸推拿学外治法。选择更深入学外治法,是因为想提升患者的配合性与依从性,以及放大中医在更多人群中的普适性。

中医外治疗法:

中医外治法是中医治疗疾病的重要手段之一,主要指通过对身体外部的治疗来达到治疗内部疾病的目的,是中医学“有诸内,必形于外”的具体应用。其方法多样,具有独特的理论基础和临床应用,强调通过调节人体的气血、阴阳、脏腑来治疗疾病,尤其对老年常见疾病有独到疗效。常见中医外治法包括但不限于灸法、刮痧、拔罐、穴位贴敷等。

研究生期间我主持了一个科研课题,还做了两个创新课题,其中做的一个创新课题就是研究一个外用的膏贴去降血压。这个方子来源于我爸,他最开始是以泡脚的形式来治疗患者的,但门诊反馈泡脚这种形式的依从性没达到预期,于是我们就把这个泡脚方浓缩做成贴剂,晚上贴脚底的涌泉穴(这一穴位有一昵称叫“降压奇穴”)、辅以相应按压,最后就会有降压的效果。做这件事的出发点也是在于提升病人的依从性。对于内服汤药,尤其是遇到特别复杂、很难承受的汤药,很多人是很难长期坚持的——出于这一痛点,我们做的相当于将内服汤药浓缩为外用膏贴的形式,以病人更容易接受且做到的方式来帮助治疗生效。

我们带着这个膏贴做了一些临床实验,发表了一些文章,也参加了一些比赛。比赛评委试了这个产品,反馈都挺好的。我也在做这个产品期间创业开了一间小公司,主打膏贴相关的产品,同时还做一些科普类课程,比如零基础学中医。

除了开公司,我在研究生期间便开始独立出诊,一直到现在,现在一周五天门诊,病人挺多的。

我的实践比较多元,被同学评价是中医里边的“奇葩”(褒义),因为在毕业的同学里,不全职当大夫还去创业的,我们班就俩吧。大家一提中医很容易产生的一个印象就是“收着”、有一股“清高的劲”,清一色的低调内敛,但我不是,我觉得自己是“三教九流”都可以——我的天性会比较包容、接受度比较高,也不习惯太受束缚。出义诊的时候会有各种各样的人来看病,但对我来说,只要是病人,我不会有任何程度的分别心;我也见识过很多比我厉害的人,不过不会在这些人面前感到自己很卑微,觉得自己还可以。不卑不亢,这是我的精神内核所在。

除了“三教九流”(包容性强),我还喜欢“多管闲事”(乐于助人),之前坐地铁的时候,旁边有位痛经痛到快要晕的人,我直接上去就点穴位,过了一会儿她就缓解了,她很谢谢我,还把手上的苹果都塞给我;有一次旁边还坐了一位孕期妈妈,我从头到尾给她讲怀孕注意事项、给她摸脉,整个过程聊得很开心,我还故意坐过了站,把所有的东西都给她说完,她也挺高兴的。

Q:就您的视角来看,如何以中医的角度理解慢病的发生发展呢?

我们小时候可能学过一个小故事,就是《扁鹊见蔡桓公》——

“君有疾在腠理,不治将恐深。”——为什么会形成比较顽固的慢病?我们分层次,皮、肉、筋、骨、脉,“君有疾在腠理”的时候,病在最表层,比如有可能就是一次单纯的感冒,没管的话可能会留下一些后遗症或者一点小问题,它会慢慢入里。比如在新冠的时候,一次外感就有可能诱发身体很多基础性的问题。

“君有疾在腠理,不治将恐深”到“君之病在肌肤,不治将益深。”——皮这层过了,就开始到里边的脏腑了。“君之病在肠胃,不治将益深”,到最后“在骨髓,司命之所属,无奈何也”。

我们中医看待慢病,看的是层次与积累。先天不足——后天外感——生活方式,这都会导致慢病由表及里地产生。

从先天遗传到后天外感举个例子,我们今年秋天比往年热一点,对一些人而言就会有疾病提示的作用——假如这个人正好在TA出生的那一年体内秋燥很多,那也会有可能在今年被天气诱发一些慢病,这是偏向于先天的因素。后天的因素就是生活方式,长期的高盐高油饮食、酗酒等等,积累到一定程度,量变变成质变然后就发病了。

Q:中医的方式方法对医患关系与健康管理有什么积极意义?

大家最后会发现,无论用哪种方式解决问题,如果病人没有改变之前造成TA生病的原因,即便在结果上给TA调好了,TA也会反复。所以我们临床会很喜欢依从性比较高的病人,给病人建议改变生活方式,病人依从性好的话,最后疗效就会更好。

除了上边说的,探索更多元的治疗方式、推动病人依从性提高外,我们其实还会从更整体的医患信任关系下功夫。我们跟病人的关系会更紧密一些,现在门诊的病人都会比较把我当朋友,有时还会倾诉情绪上的问题,比如之前有病人过来跟我描述了一些症状,我说你是不是生了很大的气,然后对方就开始说一些隐藏在心理的情绪,慢慢吐出来缓解一点。病人会跟你倾诉的背后是建立在非常大的信任上,对方才会跟你说这些问题。

现在很多人去查甲状腺结节、乳腺结节、还有子宫的肌瘤囊肿,这些结节类疾病在中医里也会被归为情绪类问题,一旦发现结节,就一定要去重视自己的情绪了,要促进自己不光是身体上、还有心理上的健康。我面对有肝气郁结的病人,会主动引导对方说出自己的情绪,给对方做情绪上的疏导工作,让对方心里感到舒服一些。

现在如果去西医院看病,由于西医视角下疾病的诊断特点,可能进诊室过了没多久就出来了,哪怕花了很长时间才挂上这个号。但我们这边每天限制在10个病人左右,每个病人大概有40分钟到1个小时的时间是跟我们在相处的,这能促进信任关系的建立。病人信任你了之后就更有可能依从你的建议,你说的东西TA会感到很重要/很好——依从性只是医患关系的其中一个结果,去觉察其背后难依从的原因、与信任机制的建立过程,从整体去看才能真正找到提升关系的方法。

这也体现了中医几个特点,我把它们总结出了3个关键词——整体观念、天人合一、治未病。

整体观念

中医会把外在的环境与我们个人联系到一起,也会把每个人视作一个整体。比如刚才提到的“秋燥”的例子,就是大环境与疾病之间的联系,这是一个维度。另一维度则在于人与自身的关系,人体是一个有机的统一整体,上下、表里都有着密切的联系,内在的疾病可以通过“望、闻、问、切”四诊来进行诊断,从细微的病理变化出发,综合判断患者整体疾病的性质,四诊的基本原理就是建立在整体观念与恒动观念的基础之上。

天人合一

树立整体观念后,天人合一即强调将整体调理得和谐一些,例如通过饮食、作息、运动调理,使得身心达到平衡。我们中医非常讲求平衡,叫过犹不及、但又不能太“作”,比如有些人觉得自己年轻去“造一造”,但透支身体久了,是一定会出问题的。天人合一就是要掌握一个平衡,其导向在于保持平衡才能长久。

治未病

“不治将恐深”,一定要及时去纠正自己现在出现的问题。假如有些人冬天容易哮喘发作,那三伏天其实就可以提前预防了,比如贴三伏贴在几个穴位上将阳气补足。预防为主、治疗为辅,知道有这个老毛病,我们能做的就是先预防,在发病之前就把小火苗熄灭,而非等到问题严重了才解决。

中医的这几个观念对于日常生活方式的调理、提高体质是有启示意义的。比如近年慢慢开始火起来的八段锦,其实就是中医常用的一个可以加强个人体质、提高免疫力的功法,每套做下来12分钟;我现在出诊的这个门诊,大家每天八点集合去做这12分钟八段锦,体质都挺强的。前一阵又来了一波新冠,门诊上来了一些新冠病人,我们这边的医生基本都没被传染上。另外,还有经络检查,摸经络的时候,有时这个穴位不疼、但另一个穴位疼得不行,这就是身体的隐痛点,是疾病所在;处理好这些隐藏的痛点,有时很快就能解决问题,这也是治未病的观念。

其实,关注医患关系、重视心理健康、调理生活方式等等中医服务里的这些点,同CNC教学里关注心理与客户关系等等特点有一定相似性,也很期待在后续的课上可以和大家一起碰撞。

Q:怎么看待“中医黑”相关的质疑?在鱼龙混杂的市场环境下,怎么去辨别科学的中医/疗法呢?

这个问题会让我脑子里闪过新冠的时候,有一个方舱用纯中医的办法治好了一个病人,结果那个病人出来表达“虽然自己的病被中医治好了,但自己是个‘中医黑’”,看到这个表达的时候我理解到形成“中医黑”的一个原因在于认知差异。

现行的一部分教育实践,会存在一味推崇西方医学的倾向,使得自己原有的民族文化没有被很好地传承,导致认知上出现偏差。每个人都有自己的信息茧房,这是非常正常的情况,对于那些只是拿西医标准来衡量中医诊疗效果的声音,我的态度更多是,这些几千年的方子收到非常好的疗效反馈,比如伤寒论麻黄汤在过往几千年的感冒治愈疗效,这类确凿的疗效怎么不是一种有效的临床反馈呢?

人类医学发展史,在一定程度上可以被理解成一场巨大的“盲人摸象”的过程。西医做的更多是将大象“拆解”,分成不同的部分来处理与解决,强调的是对已经产生的身体某个部分疾病、对于已发生结果的处理;中医则更像是识别大象的整体,强调疾病的发生发展过程,体察其背后的原因所在,比如对高血压的原因进行探索,如果是肾阳虚导致的高血压,那处理的更多是肾阳虚相关的问题。这是两种截然不同的范式,两者间存在空隙、标准不统一很正常,但如果全然只用一边的标准来衡量另一边,这对双方都很难谓之公平。

另一个形成“中医黑”的原因,我觉得有可能是行业内部问题,有些人只学了一些皮毛就去挣钱,用中医的头衔来充当自己的“保护伞”,导致很多人有可能上当受骗,这其实也进一步引申出了中医科普的议题。

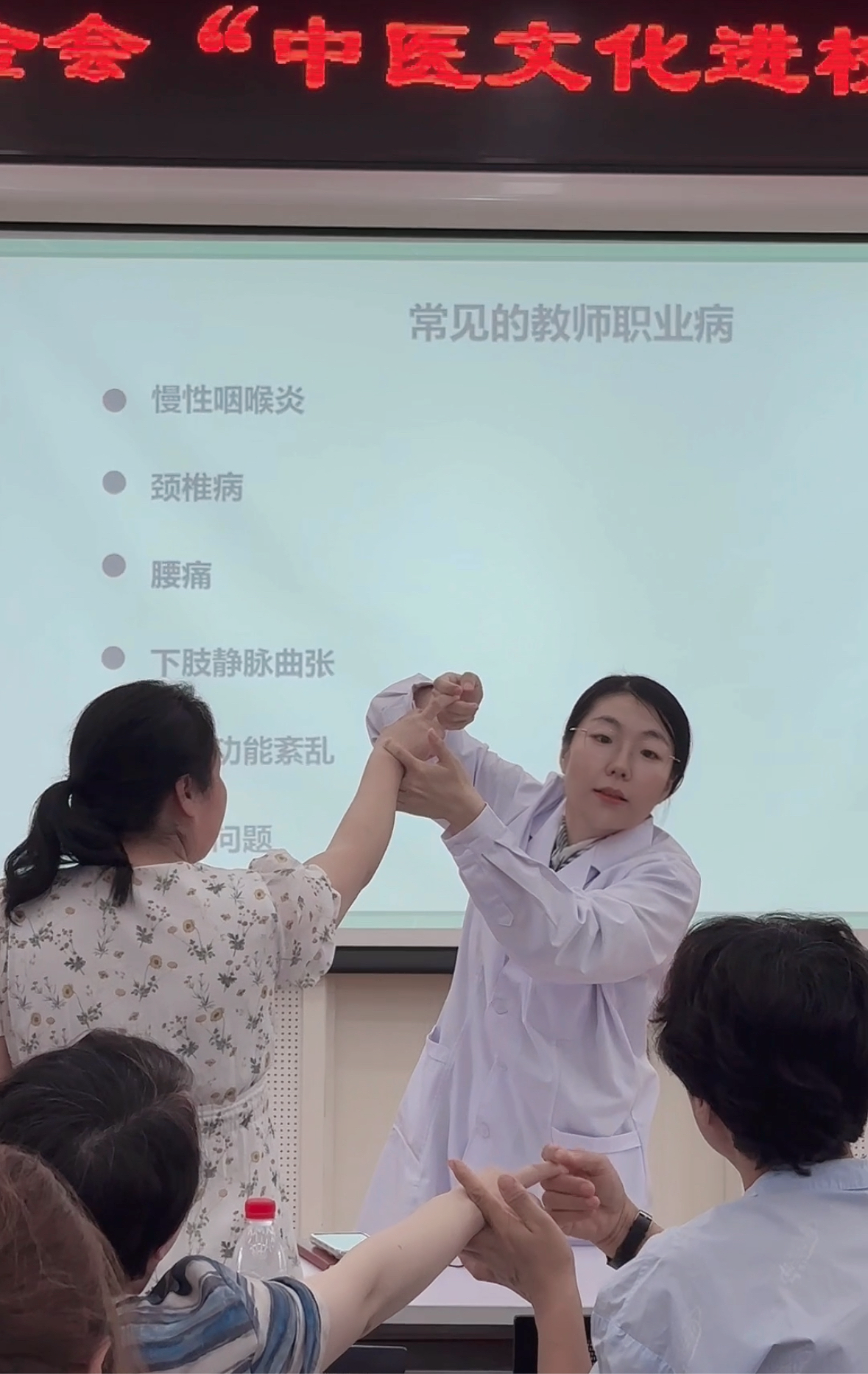

想要做认知上的拓宽,做科普教育是一种很重要的手段。现在有中医药文化进校园的相关政策,让学生去了解一些中医的基本理论,包括中医重视整体与辨证施治、强调个人的阴阳平衡,学生从小接受这种教育、学会应用一些中医的小妙招去看待疗效的时候,是可以推动认知发展的。同理,社会上很多成人,也可以去探索类似的机会,去了解乃至学习一点中医,现在也有很多好的政策支持大家学习中医,同时推动我们中医科普的力量再强大一些,让更多人了解到真正的中医是什么样的。

对于辨别的问题,比较基础的一点就是去选择正规的医疗机构和医师,有些摆了门诊摊的人,即便说自己有疗效,但没有营业执照和相关的中医师证书,这肯定不行。再者是审慎对待自己接受到的任何广告宣传,比如“包治百病”这种噱头,就是打着中医的幌子忽悠老头老太太,我们是非常排斥这类说法的。最后一点是关注患者对医生的反馈、医生的口碑如何,比如可以去医生的患者群里看看医生周围的人的反馈是怎样的,再去做选择。

社会对于中医还有一个刻板印象是,觉得中医是“慢郎中”,其实不是。除非是类似癌症一般的大病很难治好以外,一般疾病在辨证准确的前提下是有覆杯而愈(含义:喝完药刚把碗放好,身体就痊愈了)的很大可能性的。辨证是以中医学理论对四诊所得资料进行综合分析,明确病变本质,并确立为何种证的思维和实践过程——辨证准确,真正了解了疾病的原因与本质,进一步施治才有可能有效。

Q:您可以跟我们大致介绍下此次中医慢病课程吗?针对即将开课的课程,您对同学有什么学习建议?

这次我们用三节课的时间去给大家介绍中医角度如何看待慢病。

10月份会分享第一节课,中医是如何认识疾病的,我们中医认识疾病,有自己的一套从老祖宗传下来的方式方法——看病,是四诊合参,望、闻、问、切,除了看待疾病的角度之外,还有从中医的角度认识四高之一高血压。第二节课在12月份,为大家介绍从中医的角度认识高血糖与高血脂。第三节课是在明年1月份,从中医角度认识高尿酸和甲状腺问题,这也是现在在门诊“异军突起”的两类问题,这几年处于比较迸发的趋势。

关于学习建议,我觉得大家首先可以建立起一个包容开放的心态来面对中医学习,打破自己的刻板印象和信息茧房,这点非常重要。

如果有余力的话,可以去搜索黄帝内经相关的基础材料来学习,了解中医是如何看待疾病与病人、如何看待外部环境、怎么看待人的整体的。现在平台上徐文兵老师的播客比较火,他跟梁冬的对话播客有打破一些大家对中医的刻板印象;黄帝内经还可以听张其成老师的视频,这些都是我听了以后觉得还不错的一些课程,大家感兴趣的话不妨去听听看。

*感兴趣的同学可自行搜索 “徐文兵梁冬对话《黄帝内经》” “张其成讲《黄帝内经》” 进行学习。

另外还可以去找附近口碑好的中医尝试做一次体验,无论是目前处于亚健康状态、或是存在一些慢病,都可以尝试看一次中医。看看现在的中医是怎样的、自己的体验会怎样……可以做一下小尝试!也可以找一些中医相关的学习沙龙,以包容开放的心态去尝试,有可能会收获意想不到的东西!

10月,让我们一起迎接中医慢病课程!你期待在课上学到什么呢?欢迎留言~

想了解更多?

公众号后台回复“3”

即可联系老师咨询详情哦~